久しぶりにライブへ行ってきた。

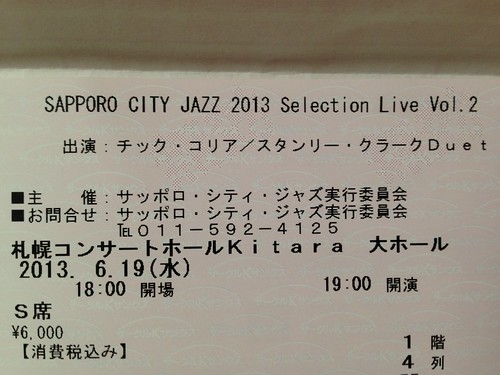

チック・コリア/スタンリー・クラークのアコースティックデュオ。

SAPPORO CITY JAZZ 2013 Selection Live Vol.2

場所はKitara、中島公園に来たのは何年ぶりだろう。

早めに会場に着いたので、ちょっとホールを確認。

開演までアイスコーヒーを飲んで心を落ち着かせる。

席について、開演を待つ。

二人が登場してびっくり、チックがめちゃめちゃ痩せてる。

ひょとして病気?インターネットの情報ではダイエットに成功したようだ。

コンサートスタート!

・1曲目「枯葉」アレンジカッコえー!

・バッハを演奏、えっクラシック?

・曲名は失念したが、リターントゥフォーエバーの曲

・スタンリーのソロ。圧巻!

・チックのソロは、会場のお客にコーラスをさせるという楽しいパフォーマンス

あっという間の2時間。

アンコールは、サプライズ。

チックの奥さんがステージに登場し、ボーカルを披露。

スタンダードを歌った。

これが残念ながら良くなかった。

緊張しているせいか、歌がうまくなかった。

お遊びとしてはいいんだけど.....。

そしてアンコールの曲目として期待していた。

「スペイン」をその奥さんが歌った。

正直がっかり。

「スペイン」だけは、チックとスタンリーの演奏でしっかり聴きたかった。

10分くらい軽く行けるんじゃない。

ブルースあり、チルドレンソングも聴けたので満足はできたけど。

ああー、アンコールが良ければ最高だったのに....。

振り返ると1曲目の「枯葉」が一番良かった。

P.S.

スタンリー・クラークと握手できた。ラッキー!

チックとも握手できそうだったけどできなかった、残念。